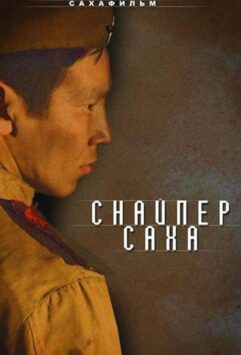

Рядовой Чээрин Смотреть

Рядовой Чээрин Смотреть в хорошем качестве бесплатно

Оставьте отзыв

Тишина вечной мерзлоты: «Рядовой Чээрин» как северная притча о войне и памяти

Фильм «Рядовой Чээрин» (2021) — редкий для российского кинематографа опыт военной драмы, снятой через оптику коренного северного народа и его языка, ритма, памяти. Это не «большая» батальная картина и не привычная фронтовая хроника: вместо наступлений и отступлений — путь одного человека, превращённый в сказание о долге и возвращении. Север здесь не фон, а среда существования смысла: тундра, свет, снег, реки под настом, дыхание оленей, сухой скрип полозьев — все они звучат как части партитуры, в которой человек — не дирижёр, а участник.

Чээрин — молодой якут, рядовой, отправленный на фронт далеко от своих земель. Его имя притягивает не только этнический акцент, но и обещание иной этики: его внутренние правила исходят не из уставов, а из слияния с миром, где слово связано с ветром, а след — с памятью предков. Фильм строится как двойное путешествие. Первое — физическое: из села на крайний запад, к линии огня, через эшелоны, вокзалы, незнакомые города, где его язык становится экзотикой, а лицо — «чужим», хотя он — гражданин той же страны. Второе — метафизическое: возвращение к себе через опыт страха и выбора, где каждый жест — попытка удержать нить, связывающую его с домом, именем и родовой памятью.

Режиссёр отказывается от привычной «военной» динамики. В «Рядовом Чээрины» много остановок, взглядов в сторону, долгих сцен, где «ничего не происходит» — и именно это «ничего» делает войну не абстрактной, а проживаемой. Солдат сидит у печки и слушает, как трещит смола; перебирает ремни и узлы; тихо шепчет молитву на своём языке — и так создаётся чувство присутствия, которое позже сделает выстрелы и взрывы не «эффектами», а вторжениями в ткань мира. Темп фильма — северный: не суета, а выдержка, не скачок, а настойчивое движение, как у лыжника, прорезающего наст, когда важна не скорость, а точность.

Картина настойчиво встраивает в военную тему разговор о видимости и невидимости. Чээрин — «видимый» для бюрократии номер, рядовой без «выдающихся» заслуг. Но он «невидим» для большого рассказа о войне, где обычно говорят «армии», «фронты», «наши». Он — из тех, кто несёт на себе общий груз, не примеряя на себя масштабы истории. И именно это делает историю о нём важной: она показывает войну как сеть частных судеб, которые не попадают в учебники, но составляют их плоть. В этой сети решение вернуться за раненым товарищем в белую ночь тундры может значить больше, чем названия операций.

Визуально фильм работает с контрастами света. Северные сумерки и фронтовая мгла, белые равнины и чёрный дым, мягкий янтарь лампы в балагане и жёсткий электрический свет казармы — всё это не просто драматизированные решения, а способ говорить о переходах между мирами. Когда камера переходит с широкого плана тундры на крупный план лица Чээрина, мы слышим, как изменяется звук: ветер превращается в дыхание, общий шум — в шёпот, стрельба — в одиночные удары сердца. Эта акустика концентрирует нас на теле и памяти: война — не только география, это ещё и та частота, на которой человек учится слышать себя, чтобы не раствориться в чужом шуме.

Важнейшая интонация картины — уважение к языку. Диалоги на якутском звучат не как экзотика, а как дом. Даже когда Чээрин молчит, его молчание «звучит» иначе, чем молчание его сослуживцев: паузы длиннее, взгляд мягче, реакция точнее, как у человека, ради которого каждое слово имеет вес, измеряемый не скоростью реплики, а ответственностью за услышанное. Фильм не переводит всё на «общий» язык, а предлагает зрителю усилие эмпатии: вслушаться, привыкнуть, принять другой ритм. В этом — и политический жест: признание того, что многоязычие страны — не проблема, а богатство, особенно когда речь идёт о войне, где слишком часто исчезают отличия и личности.

И потому «Рядовой Чээрин» — фильм не столько о том, как «наш солдат» победил, сколько о том, как человек сохранил себя, не предав дара, полученного от земли и рода. Его поступки не громки: он делит хлеб, он приходит первым на пост, он не бросает раненого, он слушает старика в эвакуационном эшелоне. И всё это складывается в портрет достоинства, которое не требует фанфар, потому что существует как повседневная практика. Это достоинство — и есть главная «награда» героя, которую никто не вручает, но которую он несёт, возвращаясь туда, где его имя — не строка, а зов.

Лица ветра и огня: персонажи, их голоса и сеть малых решений

В «Рядовом Чээрины» персонажи — как северные ориентиры: не яркие вывески, а скромные метки, по которым можно удерживать путь. Их сила — в правдивости и неброскости. Чээрин — спокойный, внимательный к мелочам, сдержанный до кажущейся холодности. В него встроена способность ждать и слушать — качества, которые на войне ценятся меньше, чем громкая храбрость, но в реальности спасают чаще. Его взгляд — доверчивый и настороженный одновременно: он смотрит на людей так же, как на тундру — в поиске признаков изменения погоды, опасности, возможности.

Сослуживцы Чээрина — галерея характеров, знакомых по фронтовой прозе, но с иным акцентом. Там есть городской парень, который говорит быстро и громко, прикрывая страх шутками. Есть деревенский старшина, для которого порядок — форма заботы. Есть девушка-медсестра, в чьих руках война приобретает текстуру: бинты, тёплая вода, пульс, укол — все эти предметные жесты возвращают миру кропотливую человеческость. Они не романтизированы: усталость женщины читается по тому, как она прислоняется к стене на секунду, прежде чем войти в палату. Но именно она становится центром притяжения нескольких сцен, где жизнь продолжает себя вопреки.

Отдельная линия — офицер, знающий цену людям, но вынужденный подчиняться темпу приказов. Он видит в Чээрины «тихую силу» и пытается использовать её, не разрушив. Между ними возникает редкая для военного кино конфигурация доверия без пафоса: офицер не делает из рядового «любимчика», не выталкивает его на грань героизации. Он, скорее, корректно просит, а не приказывает, и в этом жесте — человеческая взаимность, которая ломает клише «казённости» армейских отношений.

Сильные эпизоды фильма строятся на микроэтике выбора. Осенний привал, когда у ребят остаётся две банки тушёнки на четверых: делить поровну или оставить «рабочему» порцию больше? Ночная застава в метель: согреться рядом и уснуть на минуту или выдержать и сменить товарища вовремя? Беженка с ребёнком, у которой нет документов: доверить её обозу или спрятать в санях, рискуя проверкой? Эти ситуации не служат учебником «правильных» ответов. Они показывают, как в простых решениях и создаётся ткань моральной истории: каждое «да» и «нет» вписывает в Чээрина и его окружение новые линии.

Язык жестов в картине — особый. Снежинка, снятая с ресницы товарища; быстро связанный узелок с сушёной рыбой, переданный на прощание; рисунок углём на стене землянки, где кто-то оставляет профиль оленя. Эти знаки создают сеть памяти, которую герои протягивают между собой, чтобы не потеряться. Они — как вехи на тундре, которые спасают не красотой, а точностью места. В поздней сцене, когда Чээрин уже пройдёт испытание и вернётся в северную пустыню, он найдёт на камне выцветший рисунок — и поймёт, что его путь не оборвался, а сомкнулся: война не отняла у него способность видеть след.

Антагонист как таковой в «Рядовом Чээрины» растворён в системе. Враг редко оказывается лицом к лицу; чаще это огонь, мина, снаряд, неизвестный стрелок. Фильм принципиально не строит двоичной оппозиции «свои/чужие» по национальным или идеологическим линиям. Чужой — это тот, кто выключает в тебе внимание к другому человеку, кто делает тебя глухим к просьбе, кто заменяет имя номером. Потому центральное столкновение здесь — не с солдатом по другую сторону лесополосы, а с безличной мясорубкой, которая пытается стереть в людях способность к точной, адресной заботе.

И всё же в картине есть сцены с «тем, кто стреляет в ответ». Один из эпизодов — встреча в лесу с группой противника, где обе стороны вдруг оказываются в близости, не предусмотренной инструкциями. Секунды смотрения друг на друга, снежная пыль, слышно, как кто-то сглатывает. И затем — отказ от выстрела. Не потому, что «мир», а потому, что в этот конкретный момент убийство превращается в пустой жест: обе группы устали, обе тянутся к теплу, обе понимают, что не решают судьбы фронта. Эта сцена — мимолётная, она никак не меняет ход войны, но меняет внутренний ход в герое: он убеждается, что не всё измеряется приказом, где-то между строк существует право на отказ.

Сеть второстепенных персонажей расширяет тему ответственности. Старик-рыбак, рассказывающий, как ловить налима под льдом, чтобы не нарушить течение реки. Учительница, собирающая для фронта тёплые вещи и вспоминая имена детей на якутском и русском — названия превращаются в молитву. Ребёнок, у которого Чээрин берёт из рук деревянного конька и возвращает через два месяца, уже другого — потому что старый сгорел в бомбёжке. Эти люди не «двигают» сюжет, но удерживают смысл: они — те «северные камни», о которые можно прислониться, когда шум войны пытается сбить с ног.

Холод, свет и звук: кинематографическая ткань северной войны

Формально «Рядовой Чээрин» — тихое кино. Но эта тишина — не пустота, а сложный звуковой и визуальный рисунок. Главный «композитор» здесь — север. Звук снега, который скрипит по-разному при разных температурах; шорох оленьих ремней; дыхание в маске; треск льда, когда река «поёт» в марте; еле слышный стук иглы о сукно, когда медсестра подшивает рукав — всё это прописано с такой точностью, что начинаешь слышать мир героя. В сценах боя режиссёр не усиливает громкость, а наоборот, очищает поле звука: взрывы звучат сухо, без «голливудской» глубины баса, как реальная опасность, а не аттракцион.

Камера любит дистанцию. Общие планы тундры — не «пейзажная открытка», а облако ориентиров: низкое небо, редкие кедры, линии санного пути. Когда действие смещается на фронт, визуальный язык не ломается — он лишь сжимается: вместо горизонта — коридор, вместо кочкарника — рытвина, вместо снежной зыби — дымовая пелена. Но важен принцип: пространство остаётся читаемым. Зритель понимает, где «север» кадра, где «юг», где укрытие, где открытое место. Такой пространственный интеллект делает фильм не только эмоционально, но и физически убедительным: ты веришь, что в этом мире можно заблудиться, но можно и найти дорогу.

Свет в картине живой. Никакой «стерильной» цветокоррекции. Жёлтые лампы в бараках, голубые сумерки зимнего полдня, красноватые отсветы печи на лицах. Иногда режиссёр сознательно «портит» картинку — даёт засветку, оставляет в кадре снег, летящий на линзу, снимает сквозь запотевшее стекло. Это напоминает: мы не наблюдаем «кино» в чистом виде, мы стоим рядом с людьми, у которых запотевают очки, мокнут рукавицы, замерзает камера в руках. Этот эффект «вовлечённой оптики» усиливает ощущение соприсутствия.

Монтаж соответствует дыханию. Длинные планы чередуются с короткими, но не для «адреналина», а для правды ритма. Когда герои несут раненого по насту, кадр держится до дрожи в руках, до того момента, когда дух у оператора (и у зрителя) почти заканчивается — и только тогда смена. Это редкая дисциплина, когда форма не раздаёт дешёвого облегчения, а проживает труд вместе с героем. В «тихих» сценах, наоборот, есть шанс выдохнуть: камера задерживается на рисунке инея на стекле, на теньке от оленьего рога, на следе на снегу, который начинает заметать ветер.

Музыка в привычном смысле почти отсутствует. Звуковая партитура выстроена на природных и бытовых шумах, на голосах, на дыхании. Когда же появляется мелодия, это всегда связано с человеческим присутствием: кто-то тихо поёт старую песню, кто-то играет на гармошке; музыка звучит не над героями, а изнутри сцены. Пожалуй, самый трогательный музыкальный момент — колыбельная на якутском, которую женщина напевает в эвакуационном вагоне. Мотив прост, как тропа, и держится на двух-трёх нотах. Он потом возвращается — не как «тема», а как память, которой Чээрин помог выжить в себе, когда вокруг громыхало.

Реквизит и костюм в фильме — не просто «эпоха», а язык отношений. Меховые торбаса рядом с армейскими ботинками, самодельные рукавицы, перевязанные ремешком, охотничий нож на поясе рядом с солдатским штыком. Вещи не «экспонируются», они изнашиваются в кадре. Их путь — как путь героев: от новизны к полезности, от полезности к усталости. Когда в финале Чээрин вернётся, он принесёт с собой не трофеи, а изношенные, но целые вещи — свидетельства преодолённого пути. Так фильм формирует антифетишистскую оптику: не «что у тебя», а «как ты этим жил».

Цвет — скупой, но выразительный. Белый — не чистота, а палитра оттенков: голубой мороз, серый наст, жёлтый настил в землянке, бурый снег возле костра. Красный появляется редко, но всегда значимо: кровь на снегу, платок на голове у женщины, огонь в печи. Он не «декорирует», а сигнализирует: жизнь хрупка и ценна. В сцены города, разрушенного и загнанного в чёрно-серую гамму, красный не проникает — и от этого каждая вспышка теплоты в северном доме кажется чудом.

Наконец, язык титров и надписей. Фильм смело использует кириллицу и якутскую графику, не всегда переводя сразу, оставляя зрителя на пару секунд в «незнании». Эта пауза — педагогика уважения: не всё обязано быть мгновенно понятно, чтобы быть ценным. Ты ждёшь субтитра — и за это время успеваешь прислушаться к звучанию слова. А когда перевод приходит, он не отменяет музыку языка — он лишь подкладывает семантическую нить под уже возникшую мелодию. Так кино учит слышать, прежде чем понимать — и в этом его человеческая щедрость.

Долг как тропа: темы долга, дома и возвращения без фанфар

Главная идея «Рядового Чээрина» — что долг бывает разным, и самый трудный — тот, который никто не видит. Есть долг военный: выполняй приказ, держи линию, не сдавай позиции. Он присутствует, но не занимает всё пространство. Есть долг перед домом: вернуться не с пустыми руками, сохранить имя, не опозорить род. Он звучит в каждой реплике, в каждом взгляде на северный горизонт. И есть долг перед самим собой: не отдать войне то, что не подлежит отчуждению — способность сострадать, говорить на своём языке, помнить, откуда ты.

Фильм показывает, как эти долги конфликтуют. Когда Чээрин выбирает остаться на позиции, пока товарищ в безопасности, он нарушает «букву» приказа, но следует его «духу». Когда он делит запас продуктов с беженцами, он рискует наказанием и голодом, но сохраняет то, что позже позволит ему смотреть в глаза своей матери. Режиссёр намеренно не даёт легких моральных ответов: не всякий «гуманизм» спасителен, не всякая «жёсткость» преступна. Это тонкая геометрия, где важно не только «что», но и «когда», «с кем», «зачем».

Тема дома проходит через фильм не декорацией, а ориентиром. Дом — это не только география тундры; это и язык, и запахи, и ритуалы. Мать натирает мех оленьего воротника жиром; отец молчит, глядя на звёзды; дети смеются, когда снежная крошка попадает в чай. Эти детали — как морзянка, по которой герой считывает свою идентичность. На фронте он воспроизводит их суррогаты: заваривает сухие травы, шепчет молитву, носит на шее маленький мешочек с землёй. Это не «магия», а практика самосохранения. В одном из эпизодов мешочек спасает его от отчаяния: он сжимает его в руке и слышит, как скрипит песок — звук, который возвращает ему силу.

Возвращение в фильме — не финальный «салют», а сложный процесс. Война меняет походку, взгляд, сон. Человек приходит домой, и дом узнаёт его не сразу. Чээрин возвращается не героем-освободителем, а работником, у которого есть руки и память. Он не рассказывает подвиги — он чинит санки, идёт на лёд за рыбой, помогает соседу. И в этой «малости» — величие. Фильм настойчиво отвергает идею, что ценность возвращения измеряется количеством медалей. Она измеряется тем, насколько ты способен снова быть полезным, любящим, присутствующим.

Память в «Рядовом Чээрины» — не парад, а рукоделие. Люди плетут сети, шьют одежду, вырезают узоры — и в эти действия вплетают имена тех, кто не вернулся. Не громкие речи, а тихие перечисления. Чээрин тоже носит в себе имена — товарищей, беженцев, медсестры, офицера. В одном из финальных эпизодов он произносит их шёпотом на берегу северной реки. Камера не подступает близко, не «выжимает» слёзы. Она стоит на расстоянии, на котором слышно, как вода подо льдом отвечает своим гулом. Это диалог живых с ушедшими, в котором ответ — не слова, а возможность идти дальше.

Фильм аккуратно говорит и о цене «невидимых» солдат из коренных народов, чьи имена редко звучат в общенациональных нарративах. Он не просит к ним «особого» отношения, но требует справедливости: признания, что многообразие страны держится на людях, которые, не громко заявляя о себе, выполняли и выполняют основу общего дела. В этом смысле «Рядовой Чээрин» — не этнографическое любопытство, а политическое высказывание: война, как и мир, не должна стирать различия, а должна учиться на них. Иначе победа оборачивается новой слепотой.

Наконец, этика фильма — этика конкретности. Он избегает абстракций и лозунгов. Вместо «мы все братья» — рука, поданная в снегу. Вместо «нельзя забывать» — имя, произнесённое вполголоса. Вместо «патриотизма» — ответственность за дом, который нужно топить каждое утро, иначе замёрзнут дети. Эта конкретность делает картину стойкой к времени: она не стареет вместе с идеологическими «модами», потому что рассказывает о вещах, которые не меняются — холод, голод, страх, забота, достоинство, путь.

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!